जनतांत्रिक समालोचना की जरूरी पहल – कविता का जनपक्ष (पुस्तक समीक्षा)

–– रामकिशोर मेहता

सुप्रसिद्ध कवि–आलोचक शैलेन्द्र चैहान की एक महत्वपूर्ण आलोचना पुस्तक ‘कविता का जनपक्ष’ प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में जनपक्षीय आलोचना और इस परम्परा के कवियों पर गम्भीरता से विवेचन किया गया है। आलोचक बहुत बार रचनात्मक लेखक और पाठक के बीच की बड़ी आवश्यक कड़ी होता है। वह लेखक के मन्तव्यों को खोलता है, पाठकों तक लेकर जाता है। वह लेखन की खूबियों को बहुविध समझाता है और खामियों को इंगित कर लेखक का पथ प्रशस्त करता है। वह ‘अन्तर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट’ की कला का मालिक है। एक अच्छा आलोचक रचनाकार का मित्र होता है। उसे ‘आँगन कुटी छवाय’ रखा जाना चाहिए। कई बार आलोचक रचना को वह अर्थ भी देता है जो रचनाकार को स्वयं भी मालूम नहीं होते। लेखक बहुत बार यह कह कर आलोचना से बचने का प्रयत्न करते हैं कि उनका लेखन ‘स्वान्त: सुखाय’ है। हर लेखन ‘स्वान्त: सुखाय’ तो होता ही है। प्रश्न हमेशा यह उठा करता है कि वह बहुजन हिताय भी है या नहीं। यह बहुजन हिताय का प्रश्न आज की जटिल परिस्थितियों में बहुत बार रचना के कला पक्ष से टकराता प्रतीत होता है, विशेष कर कविता में। कुछ आलोचक कला पक्ष को प्राथमिकता देते दिखाई पड़ते हैं और कुछ कविता के जन पक्ष को। इसी कारण कविता के आलोचकों में स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ता है। इस बात को लेखक ने अपने प्राक्कथन में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। जो रचनाकार इन दोनों पक्षों को अच्छे से साधते दिखाई पड़ते हैं विशेष रूप से कविता में वे अच्छे कवि हैं। ऐसे कवि विरले ही होते हैं। लेखक ने जनपक्षधरता की ओर झुकाव लिये कवियों को अपनी इस पुस्तक में आलोचना के लिए चुना है। साथ ही उन आलोचकों के विचार पक्ष को प्राथमिकता से रखा जो कविता में कला पक्ष की तुलना में जनपक्ष को प्राथमिकता देते रहे हैं।

सुप्रसिद्ध कवि–आलोचक शैलेन्द्र चैहान की एक महत्वपूर्ण आलोचना पुस्तक ‘कविता का जनपक्ष’ प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में जनपक्षीय आलोचना और इस परम्परा के कवियों पर गम्भीरता से विवेचन किया गया है। आलोचक बहुत बार रचनात्मक लेखक और पाठक के बीच की बड़ी आवश्यक कड़ी होता है। वह लेखक के मन्तव्यों को खोलता है, पाठकों तक लेकर जाता है। वह लेखन की खूबियों को बहुविध समझाता है और खामियों को इंगित कर लेखक का पथ प्रशस्त करता है। वह ‘अन्तर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट’ की कला का मालिक है। एक अच्छा आलोचक रचनाकार का मित्र होता है। उसे ‘आँगन कुटी छवाय’ रखा जाना चाहिए। कई बार आलोचक रचना को वह अर्थ भी देता है जो रचनाकार को स्वयं भी मालूम नहीं होते। लेखक बहुत बार यह कह कर आलोचना से बचने का प्रयत्न करते हैं कि उनका लेखन ‘स्वान्त: सुखाय’ है। हर लेखन ‘स्वान्त: सुखाय’ तो होता ही है। प्रश्न हमेशा यह उठा करता है कि वह बहुजन हिताय भी है या नहीं। यह बहुजन हिताय का प्रश्न आज की जटिल परिस्थितियों में बहुत बार रचना के कला पक्ष से टकराता प्रतीत होता है, विशेष कर कविता में। कुछ आलोचक कला पक्ष को प्राथमिकता देते दिखाई पड़ते हैं और कुछ कविता के जन पक्ष को। इसी कारण कविता के आलोचकों में स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ता है। इस बात को लेखक ने अपने प्राक्कथन में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। जो रचनाकार इन दोनों पक्षों को अच्छे से साधते दिखाई पड़ते हैं विशेष रूप से कविता में वे अच्छे कवि हैं। ऐसे कवि विरले ही होते हैं। लेखक ने जनपक्षधरता की ओर झुकाव लिये कवियों को अपनी इस पुस्तक में आलोचना के लिए चुना है। साथ ही उन आलोचकों के विचार पक्ष को प्राथमिकता से रखा जो कविता में कला पक्ष की तुलना में जनपक्ष को प्राथमिकता देते रहे हैं।

‘स्वातंत्रोत्तर हिन्दी आलोचना–– एक अवलोकन’ में ‘तार सप्तक’ और उसमें ‘अज्ञेय’ की भूमिका, और परिमल ग्रुप की स्थापना और आधुनिकता का बोध, प्रयोगशीलता, नयी भाषा, नयी संवेदना और अनुभूति की बात की। आलोचनाओं की तत्कालीन स्थापनाओं यथा–– शैलीगत, अस्तित्ववादी, समाजशास्त्रीय, रूपवादी और मिथकीय की बात करते हैं। उन आधारों की बात की जिन पर कृति की विवेचना उस काल में की जाती थी। ‘आद्य प्रगतिवादी आलोचक किसी कृति के मूल्यांकन के आधारों के बारे में कहते हैं, “आलोचक चाहे जिस दृष्टि से साहित्य का विवेचन करेंय इसमें लेखक को व्यक्तिगत रूप से जानना, समझना, उसके जीवनानुभवों को जान लेना, उसके दृष्टिकोण और विश्वबोध को समझना या सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों से जोड़ कर उसकी रचना के पात्रों को समझने की कोशिश, उनके मनोविज्ञान, व्यवहार और यथार्थ स्थितियों से उसका तदात्म्य आदि सभी साधन, माध्यम और उनका विश्लेषण अन्तत: मूल्यांकन करने का ही प्रयास तो है। इस पुस्तक का अगला आलेख ‘सत्य का क्या रंग : पूछो एक संग’ मार्क्सवादी आलोचना के विकास में उठ रहे मत–मतान्तरों और विमर्शों का आलेख है। पिछली सदी के ‘पाँचवें दशक का हिन्दी साहित्य और आलोचना’ प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादियों के बीच संघर्ष का युग था। डॉ रामविलास शर्मा का कहना था कि “ये मूर्तिविधान वहीं सार्थक है जो भावों से अनुप्राणित हो जिसमें सहज इन्द्रियबोध का निखार हो। दूर की कौड़ी लाना काव्य रचना नहीं, बौनों का बौद्धिक व्यायाम है।”

यह छायावाद और तार सप्तकों (और उनकी भूमिकाओं पर लिखे गये अज्ञेय के आलेखों) का समय था। यह उन साहित्यकारों के निर्माण का समय था जिन्हें हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में श्रद्धा से पढ़ते आये हैं। इस काल में बड़े–बड़े रचनात्मक साहित्यकारों को आलोचकों के वाण और उनकी अवहेलना/ उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। अपनी सुरक्षा के लिए खुद आलोचना के क्षेत्र में उतरना पड़ता था। इनमें राहुल सांकृत्यायन, त्रिलोचन, शील, शैलेन्द्र आदि हैं। साहित्यिक उठापटक का यह खेल सर्वकालिक है। यदि हम भी इसके शिकार हैं तो कोई खास बात नहीं है।

अगला आलेख ‘जन–जन के घर आँगन का सूरज भासमान’ इसी श्रृंखला की अगली कड़ी मालूम पड़ता है। यहाँ भी तार सप्तक है। अज्ञेय की भूमिका के माध्यम से उसकी राजनीति है। छायावाद है। साहित्यिक उठापटक है। पूर्वपीठिका में देश, धर्म, समाज, अर्थ और युद्ध की राजनीति है। किनारे किये गये साहित्यकारों का संघर्ष है विशेष कर शमशेर का। शमशेर का यह कथन मन को छूता है, “इस दुनिया में दुर्भाग्य की सारी जड़ यही सरलता, खुलापन, सच्चाई और सच बोलने की वह प्रवृत्ति है जिसे धूर्त, चतुर, चालाक, अवसर परस्त, कैरियरिस्ट और ढोंगी व्यवहारिक जन कतई सहन नहीं कर पाते। वे सच बोलने वालों को फाँसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहते हैं।” अगला आलेख ‘भाषा, लोक और काव्य’ पर है। इसमें भाषा कि व्युत्पत्ति, विकास और लोक और सत्ता से उसके सम्बन्ध और ‘शोक से जन्में श्लोक’ से कविता के जन्म की बात है। जन की सहज अनुभूतियाँ सरल भाषा और जटिल अनुभूतियाँ प्रांजल भाषा में होने की बात कही है।

आलोचना की कुछ समझ विकसित होने का सुख अगले कुछ अध्यायों में होता है जब हम अपने से पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रसिद्धि / स्वीकृति प्राप्त कवियों का मूल्यांकन पढ़ते हैं। इस क्रम में सबसे पहला आलेख है ‘निराला की कविता के अन्तर्तत्व’। महाप्राण निराला को हम सब ने खूब पढ़ा, सुना, समझा, पसन्द किया है और लगभग हर आलोचना पद्धति पर मूल्यांकित किया गया है। ‘गतानुगतिकता के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अन्त तक बना रहा। यह ध्यान देने की बात है कि निराला के आरम्भिक प्रयोग छन्द के बन्धन से मुक्ति पाने का प्रयास हैं। छन्द के बन्धनों के प्रति विद्रोह करके उन्होंने उस मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर पहला आघात किया था जो छन्द और कविता को प्राय: समानार्थी समझती थी। उसमें भी एक प्रकार की झंकार और एक प्रकार की ताल और लय थी। शमशेर के बारे में इस पुस्तक के आलेख ‘शमशेर की कविताई’ में जो लिखा उसके एक पैराग्राफ को उद्धृत करना चाहता हूँ जो उनके बारे में मेरे मन की बात कहता है। “शमशेर की कविता में वे सारे गुण और लक्षण हैं जो कि प्रगतिशील कविता में उपलब्ध होते हैं, जैसे लोकमंगल की भावना, जनतांत्रिकता, प्रेम और सौन्दर्य, मानवीय करुणा और संवेदना आदि। किन्तु उसे व्यक्त करने का उनका जो ढंग है, शैली है उसके कारण उनकी कविता सामान्य पाठकों के लिए ही नहीं विशिष्ट पाठकों के लिए भी दुरूह हो जाती है। वास्तव में उनकी कविता के दो छोर हैं। कुछ बोधगम्य सरल कविताएँ और कुछ नितान्त जटिल कविताएँ। जटिल कविताएँ इनकी अवचेतन मन की सृष्टियाँ है। उनकी सहज–सरल कविताओं में एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ‘बात बोलेगी’–– ‘बात बोलेगी / हम नहीं/ भेद खोलेगी/ बात ही/सत्य का / क्या रंग/ पूछो, एक संग/ एक जनता का दु:ख एक/ हवा में उड़ती पताकाएँ अनेक/ दैन्य दानव। क्रूर स्थिति।/ कंगाल बुद्धि–– मजदूर घर भर / एक जनता का अमर वर–– एकता का स्वर / अन्यथा स्वातंत्र इति।

केदारनाथ अग्रवाल सरल सीधे लगते हैं। उनका कहना है “यदि जिन्दा रहना है तो प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। यथास्थिति में परिवर्तन न आया तो अलेंदे और मुक्तिबोध मरते ही रहेंगे। हम लेखकों को प्रतिबद्ध रचनाएँ लिखनी चाहिए खतरे के बावजूद। कबीर, रैदास छोटे तबके के लोग थे, चिन्तक, जागरूक थे। उन्होंने भण्डाफोड़ किया, व्यवस्था का। निराला ने भी यही किया” “हमें कला का उपयोग व्यवस्था बदलने, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए करना है। हमारे जवाब का यही रास्ता है। मैं सोचता हूँ कि जब तक जिन्दा हूँ, जब तक मौत न आये तब तक जीऊँ, उसका उपयोग करूँ। मैं अपना विकास पाने के लिए बेचैन हूँ। मुझे जीने का अर्थ वेद में, उपनिषद में कहीं नहीं मिला। मिला तो प्रतिबद्धता में। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पाब्लो नेरूदा, मॉयकोव्सकी, नाजिम हिकमत की तरह जीने की जरूरत है। यही जिन्दगी का राज है और इसी से कविता बनती है।” मेरे लिए यही मूलमंत्र है।

इस पाखण्डी और विकृत समय में जो कहने का है उसे जनकवि बाबा नागार्जुन से बेहतर कोई नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं “प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित ‘स्व’ की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अन्ध–बधिर व्यक्तियों को सही राह पर लाने के लिए, अपने आप को भी ‘व्यामोह’ से बारम्बार उबारने की खातिर, प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शतधा प्रतिबद्ध हूँ। बाबा की कविताएँ अपने समय के समग्र परिदृश्य की जीवन्त और प्रामाणिक दस्तावेज है। उदय प्रकाश ने सही संकेत किया है कि बाबा नागार्जुन की कविताएँ प्रख्यात इतिहास चिन्तक डी डी कौशाम्बी की इस स्थापना का कि एक इतिहास लेखन के लिए काव्यात्मक परमाणु को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए अपवाद सिद्ध होती हैं। वे कहते हैं कि हम उनकी रचनाओं से अपने देश और समाज के पिछले कई दशकों के इतिहास का पुनर्लेखन कर सकते हैं।

शील जी के आत्म संघर्ष की यह कविता देखें–– राह हारी मैं न हारा / थक गये पथ धूल के / उड़ते हुए रज कण घनेरे/पर न अब तक मिट सके हैं / वायु में पद चिह्न मेरे। जो प्रकृति के जन्म ही से / ले चुके गति का सहारा / राह हारी, मैं न हारा। उस काल के जनमानस का चित्रण करते हुए कहते हैं–– खाते पीते दहशत जीते /घुटते पिटते बीच के लोग / वर्ग धर्म पटकनी लगाता / माहुर पीते बीच के लोग / घर में घर की तंगी–मंगी / भ्रम में लटके बीच के लोग / लोभ–लाभ की माया लादे / झटके खाते बीच के लोग/ घना समस्याओं का जंगल / कीर्तन गाते बीच के लोग / नीचे श्रमिक विलासी ऊपर / बीच में लटके बीच के लोग।

गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ का जितना विराट और दुरूह रचना संसार कि उसको पढ़ना और समझना किसी आम पाठक के लिए तो नितान्त असम्भव है। और उसके बारे में थोड़े में कुछ कहना अपने आप को उलझाना है। उसके लिए उनके ही शब्दों में ‘ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान’ दोनों की आवश्यकता होती है। उनके बारे में मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहा कि इस जनवादी कवि के टार्गेट पाठक /श्रोता कौन हैं? मैंने अपनी वय के हिन्दी के प्रोफेसरों को यह कहते सुना है कि हमें मुक्तिबोध समझ में नहीं आते। उनकी कविता के हर शब्द का अर्थ जानने के बावजूद उनकी कविता समष्टि में क्या कहती समझ में नहीं आता। शायद वे समय से बहुत आगे थे। हम उनके प्रतीकों, बिम्बों को समझ ही नहीं पाते। शायद वे बड़े आलोचकों को बड़ा काम देकर गये हैं। लगभग चालीस साल पहले कवि मित्र सुभाष दसोत्तर ने उनकी एक कविता ‘ब्रह्मराक्षस’ को समझाया तो कुछ समझ में आया था।

त्रिलोचन एक ऐसे कवि हैं जो अपने निजी अनुभवों को, दुख और सुख को मात्र अपने साथ घट रही घटना या त्रासदी नहीं मानते बल्कि उसे दूसरों के अनुभव, दुख–सुख के साथ जोड़कर संवेदनों और भाव आवेगों का विस्तार करते हैं। ऐसा कवि जो शब्द और जीवन को एक दूसरे का पर्याय मान कर जीवन की अभिव्यक्ति शब्दों में करता है, बहुत शान्त भाव से, न हो–हल्ला, न शोर, न आक्रोश वह कवि है त्रिलोचन। उनकी कविता का एक अंश देखें–– ‘कभी कभी लगता है कोई अर्थ नहीं है/ इस जीवन का यदि कुछ है तो मारकाट है/ हत्या और आत्महत्या है लूटपाट है/ बलात्कार है जग में कौन अनर्थ नहीं है/ निराकरण में कोई कहीं समर्थन नहीं है। संघर्ष, श्रम, अन्याय और शोषण के अतिरिक्त त्रिलोचन के रचना संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं–– प्रेम, सौन्दर्य, प्रकृति चित्रण और प्रफुल्लता।

कवि रघुवीर सहाय की विशेषता यह है कि वे मध्यवर्गीय अन्तर्विरोधों और आभासी अनुभवों की दुनिया में गहरे पैठकर अपने वस्तुगत निष्कर्ष निकालते हैं और उन्हें बहुत बारीकी से कविता में व्यंजित कर देते हैं। अपने समय के सत्य को आर–पार में पकड़ने का न केवल गम्भीर प्रयत्न करते हैं बल्कि अपनी कविता के माध्यम से समाज को वह सत्य बताना भी चाहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रान्तों की राजधानियाँ और जिलों की कचहरियों तक की सड़ी हुई अधकचरी व्यवस्था और ढोंगी प्रशासन के विरुद्ध उनमें एक गहरी वितृष्णा मिलती है। मीडिया, भाषा, राजनीति, साहित्य, कला सभी उनके कैनवास पर सहज रूप से आदमी की दैनंदिन विडम्बनाओं के चित्र उकेरने में स्वाभाविक उपकरण की तरह प्रयुक्त होते हैं। सहज भाषा में इतनी सारी व्यंजना पैदा करने में बिरले कवि ही सिद्धहस्त होते हैं।

कुमार विकल को ये एहसास है कि आज की कविताओं में आनन्द की अनुभूति कम होती जा रही है अपनी एक कविता में वे कहते हैं–– ‘मैंने चाहा था की मेरी कविताएँ / नन्हें बच्चों की लोरियाँ बन जाएँ/ जिन्हें युवा माँएँ शैतान बच्चों को सुलाने के लिए गुनगुनाएँ/ मैंने चाहा था कि मेरी कविताएँ/ लोकगीतों की पंक्तियों में खो जाएँ/ जिन्हें नदियों में मछुआरे/ खेतों में किसान /मेलों में मजदूर झूमते हुए गाएँ’। आज की मायानगरी को कुमार विकल कुछ इस तरह चित्रित करते हैं ‘मैं भटका हूँ इसी कुटिल नगरी के तहखानों में/ जहाँ आदमी के खिलाफ साजिशें होती हैं।’ जहाँ साहित्य एक संसाधन है, विचारशून्य बनाने का हथकंडा है, जटिल और कुटिल भोग विलास है और पूरा तंत्र है जो इसके प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं।

नाट्यकर्मी शिवराम की कविताओं में आत्मीय सहजता है, गहन संवेदना है, गहरा दायित्व बोध है, स्पष्ट दृष्टिकोण हैं, रोष है, व्यंग्य है, नाटकीयता है, सम्प्रेषणीयता है। निरन्तर जागृत दार्शनिक, राजनीतिक चेतना के बावजूद उनकी कविताएँ दर्शन, राजनीति और विचारधारा के बोझ से दबी हुई नहीं हैं। उनकी कविताओं में विपरीत और जटिल परिस्थितियों से जूझते जीवन की अभिव्यक्ति है। यहाँ मृत सपने नहीं, दृढ़ इरादों का संकल्प है, करुणा की भिक्षा वृत्ति नहीं चुनौती और चेतावनी का साहस है, बड़बोला पन नहीं है, ईमानदार आलोचना है। ‘कोई कुछ करता दिखा तो मीनमेख निकाली /लंगडी मार दी/ या उपहास में उड़ा दिया / अपनी श्रेष्ठता का खुद नक्शा बनाया/ अपनी शान में खुद का कसीदे पढ़े/ डरते रहे भीतर तक/ लेकिन अपनी बहादुरी का डंका पीटते रहे। एक दूसरी कविता का अंश–––‘हम अमीरों की हवेलियों को किसानों की पाठशालाएँ नहीं बना पाए/ नहीं खोल पाए हम अंधेरे का ताला /हम नहीं पढ़ पाए वह पाठ जिसे पढ़ते हुए देखना चाहते थे तुम हमें।

इस पुस्तक में लेखक ने पुराने और नये कवियों की कई पीढ़ियों पर लिखा हैं। परन्तु बहुत से छूट भी गये। जो जनवादी कविता लिख रहें हैं या उस क्षेत्र की आलोचना में काम कर रहे है उनके लिए इस पुस्तक में बहुत कुछ है।

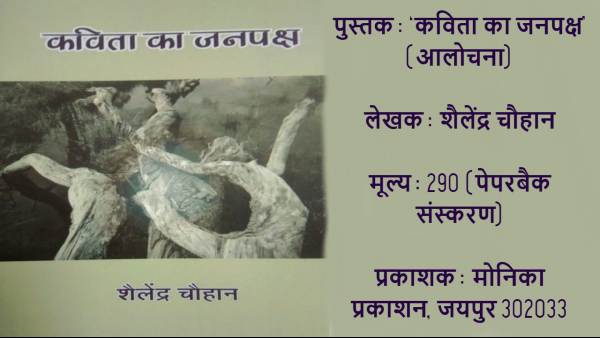

पुस्तक–– कविता का जनपक्ष (आलोचना)

लेखक–– शैलेन्द्र चैहान

मूल्य–– रुपये 249/– मात्र

प्रकाशक–– मोनिका प्रकाशन

Leave a Comment

लेखक के अन्य लेख

- राजनीति

-

- 106 वर्ष प्राचीन पटना संग्रहालय के प्रति बिहार सरकार का शत्रुवत व्यवहार –– पुष्पराज 19 Jun, 2023

- इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाले पर जानेमाने अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रभाकर का सनसनीखेज खुलासा 6 May, 2024

- कोरोना वायरस, सर्विलांस राज और राष्ट्रवादी अलगाव के खतरे 10 Jun, 2020

- जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का तर्कहीन मसौदा 21 Nov, 2021

- डिजिटल कण्टेण्ट निर्माताओं के लिए लाइसेंस राज 13 Sep, 2024

- नया वन कानून: वन संसाधनों की लूट और हिमालय में आपदाओं को न्यौता 17 Nov, 2023

- नये श्रम कानून मजदूरों को ज्यादा अनिश्चित भविष्य में धकेल देंगे 14 Jan, 2021

- बेरोजगार भारत का युग 20 Aug, 2022

- बॉर्डर्स पर किसान और जवान 16 Nov, 2021

- मोदी के शासनकाल में बढ़ती इजारेदारी 14 Jan, 2021

- सत्ता के नशे में चूर भाजपाई कारकूनों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से रौंदा 23 Nov, 2021

- हरियाणा किसान आन्दोलन की समीक्षा 20 Jun, 2021

- सामाजिक-सांस्कृतिक

-

- एक आधुनिक कहानी एकलव्य की 23 Sep, 2020

- किसान आन्दोलन के आह्वान पर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 20 Jun, 2021

- गैर बराबरी की महामारी 20 Aug, 2022

- घोस्ट विलेज : पहाड़ी क्षेत्रों में राज्यप्रेरित पलायन –– मनीषा मीनू 19 Jun, 2023

- दिल्ली के सरकारी स्कूल : नवउदारवाद की प्रयोगशाला 14 Mar, 2019

- पहाड़ में नफरत की खेती –– अखर शेरविन्द 19 Jun, 2023

- सबरीमाला मन्दिर में महिलाओं के प्रवेश पर राजनीति 14 Dec, 2018

- साम्प्रदायिकता और संस्कृति 20 Aug, 2022

- हमारा जार्ज फ्लायड कहाँ है? 23 Sep, 2020

- ‘प्रतिरोध की संस्कृति’ पर केन्द्रित ‘कथान्तर’ का विशेषांक 13 Sep, 2024

- व्यंग्य

-

- अगला आधार पाठ्यपुस्तक पुनर्लेखन –– जी सम्पत 19 Jun, 2023

- आजादी को आपने कहीं देखा है!!! 20 Aug, 2022

- इन दिनों कट्टर हो रहा हूँ मैं––– 20 Aug, 2022

- नुसरत जहाँ : फिर तेरी कहानी याद आयी 15 Jul, 2019

- बडे़ कारनामे हैं बाबाओं के 13 Sep, 2024

- साहित्य

-

- अव्यवसायिक अभिनय पर दो निबन्ध –– बर्तोल्त ब्रेख्त 17 Feb, 2023

- औपनिवेशिक सोच के विरुद्ध खड़ी अफ्रीकी कविताएँ 6 May, 2024

- किसान आन्दोलन : समसामयिक परिदृश्य 20 Jun, 2021

- खामोश हो रहे अफगानी सुर 20 Aug, 2022

- जनतांत्रिक समालोचना की जरूरी पहल – कविता का जनपक्ष (पुस्तक समीक्षा) 20 Aug, 2022

- निशरीन जाफरी हुसैन का श्वेता भट्ट को एक पत्र 15 Jul, 2019

- फासीवाद के खतरे : गोरी हिरणी के बहाने एक बहस 13 Sep, 2024

- फैज : अँधेरे के विरुद्ध उजाले की कविता 15 Jul, 2019

- “मैं” और “हम” 14 Dec, 2018

- समाचार-विचार

-

- स्विस बैंक में जमा भारतीय कालेधन में 50 फीसदी की बढ़ोतरी 20 Aug, 2022

- अगले दशक में विश्व युद्ध की आहट 6 May, 2024

- अफगानिस्तान में तैनात और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की आत्महत्या 14 Jan, 2021

- आरओ जल–फिल्टर कम्पनियों का बढ़ता बाजार 6 May, 2024

- इजराइल–अरब समझौता : डायन और भूत का गठबन्धन 23 Sep, 2020

- उत्तर प्रदेश : लव जेहाद की आड़ में धर्मान्तरण के खिलाफ अध्यादेश 14 Jan, 2021

- उत्तर प्रदेश में मीडिया की घेराबन्दी 13 Apr, 2022

- उनके प्रभु और स्वामी 14 Jan, 2021

- एआई : तकनीकी विकास या आजीविका का विनाश 17 Nov, 2023

- काँवड़ के बहाने ढाबों–ढेलों पर नाम लिखाने का साम्प्रदायिक फरमान 13 Sep, 2024

- किसान आन्दोलन : लीक से हटकर एक विमर्श 14 Jan, 2021

- कोयला खदानों के लिए भारत के सबसे पुराने जंगलों की बलि! 23 Sep, 2020

- कोरोना जाँच और इलाज में निजी लैब–अस्पताल फिसड्डी 10 Jun, 2020

- कोरोना ने सबको रुलाया 20 Jun, 2021

- क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान होना ही गुनाह है? 23 Sep, 2020

- क्यूबा तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेगा, बाइडेन 16 Nov, 2021

- खाली जेब, खाली पेट, सर पर कर्ज लेकर मजदूर कहाँ जायें 23 Sep, 2020

- खिलौना व्यापारियों के साथ खिलवाड़ 23 Sep, 2020

- छल से वन अधिकारों का दमन 15 Jul, 2019

- छात्रों को शोध कार्य के साथ आन्दोलन भी करना होगा 19 Jun, 2023

- त्रिपुरा हिंसा की वह घटना जब तस्वीर लेना ही देशद्रोह बन गया! 13 Apr, 2022

- दिल्ली उच्च न्यायलय ने केन्द्र सरकार को केवल पाखण्डी ही नहीं कहा 23 Sep, 2020

- दिल्ली दंगे का सबक 11 Jun, 2020

- देश के बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में 14 Dec, 2018

- न्यूज चैनल : जनता को गुमराह करने का हथियार 14 Dec, 2018

- बच्चों का बचपन और बड़ों की जवानी छीन रहा है मोबाइल 16 Nov, 2021

- बीमारी से मौत या सामाजिक स्वीकार्यता के साथ व्यवस्था द्वारा की गयी हत्या? 13 Sep, 2024

- बुद्धिजीवियों से नफरत क्यों करते हैं दक्षिणपंथी? 15 Jul, 2019

- बैंकों की बिगड़ती हालत 15 Aug, 2018

- बढ़ते विदेशी मरीज, घटते डॉक्टर 15 Oct, 2019

- भारत देश बना कुष्ठ रोग की राजधानी 20 Aug, 2022

- भारत ने पीओके पर किया हमला : एक और फर्जी खबर 14 Jan, 2021

- भीड़ का हमला या संगठित हिंसा? 15 Aug, 2018

- मजदूरों–कर्मचारियों के हितों पर हमले के खिलाफ नये संघर्षों के लिए कमर कस लें! 10 Jun, 2020

- महाराष्ट्र के कपास किसानों की दुर्दशा उन्हीं की जबानी 23 Sep, 2020

- महाराष्ट्र में कर्मचारी भर्ती का ठेका निजी कम्पनियों के हवाले 17 Nov, 2023

- महाराष्ट्र में चार सालों में 12 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की 15 Jul, 2019

- मानव अंगों की तस्करी का घिनौना व्यापार 13 Sep, 2024

- मौत के घाट उतारती जोमैटो की 10 मिनट ‘इंस्टेण्ट डिलीवरी’ योजना 20 Aug, 2022

- यूपीएससी की तैयारी में लगे छात्रों की दुर्दशा, जिम्मेदार कौन? 13 Sep, 2024

- राजस्थान में परमाणु पावर प्लाण्ट का भारी विरोध 13 Sep, 2024

- रेलवे का निजीकरण : आपदा को अवसर में बदलने की कला 23 Sep, 2020

- लोग पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए क्यों लड़ रहे हैं 17 Nov, 2023

- विधायिका में महिला आरक्षण की असलियत 17 Nov, 2023

- वैश्विक लिंग असमानता रिपोर्ट 20 Aug, 2022

- श्रीलंका पर दबाव बनाते पकड़े गये अडानी के “मैनेजर” प्रधानमंत्री जी 20 Aug, 2022

- संस्कार भारती, सेवा भारती––– प्रसार भारती 14 Jan, 2021

- सत्ता–सुख भोगने की कला 15 Oct, 2019

- सरकार द्वारा लक्ष्यद्वीप की जनता की संस्कृति पर हमला और दमन 20 Jun, 2021

- सरकार बहादुर कोरोना आपके लिए अवसर लाया है! 10 Jun, 2020

- सरकार, न्यायपालिका, सेना की आलोचना करना राजद्रोह नहीं 15 Oct, 2019

- सरकारी विभागों में ठेका कर्मियों का उत्पीड़न 15 Aug, 2018

- हम इस फर्जी राष्ट्रवाद के सामने नहीं झुकेंगे 13 Apr, 2022

- हाथरस की भगदड़ में मौत का जिम्मेदार कौन 13 Sep, 2024

- हुकुम, बताओ क्या कहूँ जो आपको चोट न लगे। 13 Apr, 2022

- कहानी

-

- जामुन का पेड़ 8 Feb, 2020

- पानीपत की चैथी लड़ाई 16 Nov, 2021

- माटी वाली 17 Feb, 2023

- समझौता 13 Sep, 2024

- विचार-विमर्श

-

- अतीत और वर्तमान में महामारियों ने बड़े निगमों के उदय को कैसे बढ़ावा दिया है? 23 Sep, 2020

- अस्तित्व बनाम अस्मिता 14 Mar, 2019

- क्या है जो सभी मेहनतकशों में एक समान है? 23 Sep, 2020

- क्रान्तिकारी विरासत और हमारा समय 13 Sep, 2024

- दिल्ली सरकार की ‘स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस’ की योजना : एक रिपोर्ट! 16 Nov, 2021

- धर्म की आड़ 17 Nov, 2023

- पलायन मजा या सजा 20 Aug, 2022

- राजनीति में आँधियाँ और लोकतंत्र 14 Jun, 2019

- लीबिया की सच्चाई छिपाता मीडिया 17 Nov, 2023

- लोकतंत्र के पुरोधाओं ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा था? 23 Sep, 2020

- विकास की निरन्तरता में–– गुरबख्श सिंह मोंगा 19 Jun, 2023

- विश्व चैम्पियनशिप में पदक विजेता महिला पहलवान विनेश फोगाट से बातचीत 19 Jun, 2023

- सरकार और न्यायपालिका : सम्बन्धों की प्रकृति क्या है और इसे कैसे विकसित होना चाहिए 15 Aug, 2018

- श्रद्धांजलि

- कविता

-

- अपने लोगों के लिए 6 May, 2024

- कितने और ल्हासा होंगे 23 Sep, 2020

- चल पड़ा है शहर कुछ गाँवों की राह 23 Sep, 2020

- बच्चे काम पर जा रहे हैं 19 Jun, 2023

- अन्तरराष्ट्रीय

-

- अमरीका बनाम चीन : क्या यह एक नये शीत युद्ध की शुरुआत है 23 Sep, 2020

- इजराइल का क्रिस्टालनाख्त नरसंहार 17 Nov, 2023

- क्या लोकतन्त्र का लबादा ओढ़े अमरीका तानाशाही में बदल गया है? 14 Dec, 2018

- पश्चिम एशिया में निर्णायक मोड़ 15 Aug, 2018

- प्रतिबन्धों का मास्को पर कुछ असर नहीं पड़ा है, जबकि यूरोप 4 सरकारें गँवा चुका है: ओरबान 20 Aug, 2022

- बोलीविया में तख्तापलट : एक परिप्रेक्ष्य 8 Feb, 2020

- भारत–इजराइल साझेदारी को मिली एक वैचारिक कड़ी 15 Oct, 2019

- भोजन, खेती और अफ्रीका : बिल गेट्स को एक खुला खत 17 Feb, 2023

- महामारी के बावजूद 2020 में वैश्विक सामरिक खर्च में भारी उछाल 21 Jun, 2021

- लातिन अमरीका के मूलनिवासियों, अफ्रीकी मूल के लोगों और लातिन अमरीकी संगठनों का आह्वान 10 Jun, 2020

- सउ़दी अरब की साम्राज्यवादी विरासत 16 Nov, 2021

- ‘जल नस्लभेद’ : इजराइल कैसे गाजा पट्टी में पानी को हथियार बनाता है 17 Nov, 2023

- राजनीतिक अर्थशास्त्र

- साक्षात्कार

-

- कम कहना ही बहुत ज्यादा है : एडुआर्डो गैलियानो 20 Aug, 2022

- चे ग्वेरा की बेटी अलेदा ग्वेरा का साक्षात्कार 14 Dec, 2018

- फैज अहमद फैज के नजरिये से कश्मीर समस्या का हल 15 Oct, 2019

- भारत के एक बड़े हिस्से में मर्दवादी विचार हावी 15 Jul, 2019

- अवर्गीकृत

-

- एक अकादमिक अवधारणा 20 Aug, 2022

- डीएचएफएल घोटाला : नवउदारवाद की एक और झलक 14 Mar, 2019

- फिदेल कास्त्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के हिमायती 10 Jun, 2020

- बायोमेडिकल रिसर्च 14 Jan, 2021

- भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भारत को मुसलमानों का महान स्थायी योगदान 23 Sep, 2020

- सर्वोच्च न्यायलय द्वारा याचिकाकर्ता को दण्डित करना, अन्यायपूर्ण है. यह राज्य पर सवाल उठाने वालों के लिए भयावह संकेत है 20 Aug, 2022

- जीवन और कर्म

- मीडिया

-

- मीडिया का असली चेहरा 15 Mar, 2019

- फिल्म समीक्षा

-

- समाज की परतें उघाड़ने वाली फिल्म ‘आर्टिकल 15’ 15 Jul, 2019